Позвоночник — это сложная инженерная конструкция, которая иногда выходит из строя, вызывая серьезные неврологические проблемы. Стеноз позвоночного канала, грыжи межпозвонковых дисков и другие дегенеративные изменения могут приводить к компрессии нервных структур, вызывая боль, онемение и даже нарушение функций внутренних органов. Современная нейрохирургия предлагает прогрессивные решения этих проблем, среди которых бипортальная эндоскопическая декомпрессия занимает особое место. Этот метод сочетает в себе точность микрохирургии и малотравматичность эндоскопических технологий.

Суть метода и анатомические предпосылки

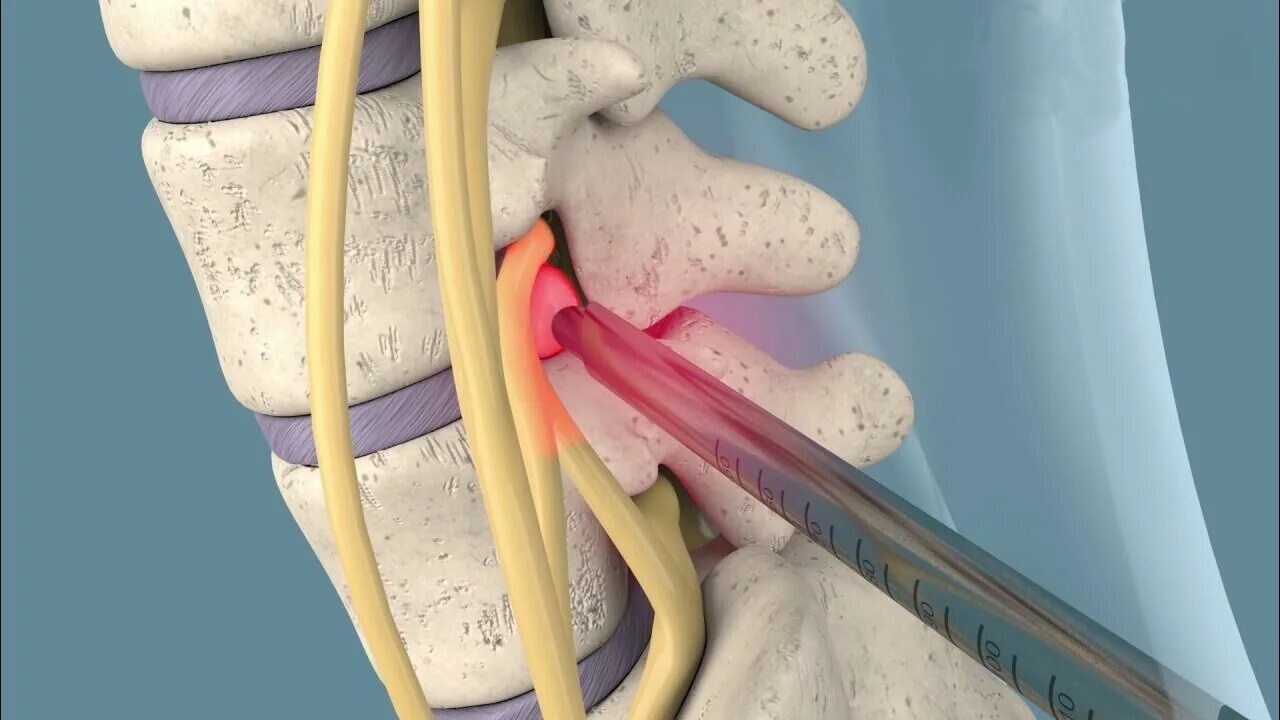

Бипортальная эндоскопическая декомпрессия — это современный хирургический метод, который выполняется через два небольших разреза (порта). Через один порт вводится эндоскоп с видеокамерой, обеспечивающий визуализацию операционного поля, а через второй — специальные микрохирургические инструменты. Эта методика позволяет проводить деликатные манипуляции на структурах позвоночного канала с минимальным повреждением окружающих тканей. Метод особенно эффективен при латеральном стенозе и фораминальных грыжах, где требуется высокая точность.

Анатомической основой для применения данного метода являются особенности строения позвоночного канала. При дегенеративных заболеваниях позвоночника происходит сужение просвета канала за счет разрастания костных структур (остеофитов), утолщения связок (особенно желтой связки) или формирования грыж межпозвонковых дисков. Это приводит к компрессии нервных корешков и спинного мозга, вызывая соответствующую неврологическую симптоматику. Бипортальный доступ позволяет подойти к зоне компрессии с разных углов, обеспечивая максимально полную декомпрессию.

Преимущества метода включают минимальную инвазивность, сниженную кровопотерю, сохранение стабильности позвоночника, быстрое восстановление и отличные функциональные результаты. По сравнению с традиционной открытой хирургией, бипортальная эндоскопия значительно сокращает период реабилитации и позволяет пациентам вернуться к активной жизни в кратчайшие сроки. Важным аспектом является возможность проведения операции под местной анестезией с седацией, что особенно актуально для пациентов с высоким операционным риском.

Показания и диагностический алгоритм

Основными показаниями к бипортальной эндоскопической декомпрессии являются: стеноз позвоночного канала различной этиологии, грыжи межпозвонковых дисков (особенно фораминальные и экстрафораминальные), гипертрофия желтой связки, дегенеративные изменения фасеточных суставов, а также рецидивные грыжи после предыдущих операций. Метод эффективен как при поясничной, так и при шейной локализации патологического процесса, хотя технические особенности могут различаться.

Диагностический алгоритм включает тщательный неврологический осмотр с оценкой моторных, сенсорных и рефлекторных нарушений. Инструментальная диагностика начинается с рентгенографии позвоночника в стандартных проекции, которая позволяет оценить костные структуры и выявить грубые дегенеративные изменения. Для более детальной визуализации мягкотканных структур и нервных элементов проводится магнитно-резонансная томография (МРТ) — золотой стандарт в диагностике патологии позвоночного канала.

В сложных случаях, особенно при планировании ревизионных операций или при наличии металлоконструкций, дополнительно выполняется компьютерная томография (КТ) с трехмерной реконструкцией. Электронейромиография (ЭНМГ) может быть полезной для оценки функционального состояния нервных корешков и дифференциальной диагностики с периферическими нейропатиями. Только комплексное обследование позволяет точно определить уровень и характер компрессии, а также оптимальный хирургический подход.

Технические аспекты операции

Операция выполняется в условиях специализированной операционной с использованием современного эндоскопического оборудования высокой четкости. Положение пациента зависит от уровня операции: при поясничной локализации — на животе с валиками под грудной клеткой и тазом, при шейной — на спине с легким разгибанием шеи. После маркировки уровня под рентген-контролем выполняется местная анестезия кожи и мягких тканей в проекции доступа.

Через первый разрез длиной около 1 см устанавливается рабочий порт, через который вводится эндоскоп. Второй порт (инструментальный) устанавливается параллельно первому на расстоянии 2-3 см. Под визуальным контролем проводится последовательная диссекция мягких тканей с коагуляцией сосудов. Специальными фрезами выполняется частичная резекция дужки позвонка (гемиламинэктомия) для доступа к позвоночному каналу. Тщательно удаляются компремирующие элементы: гипертрофированная желтая связка, остеофиты, грыжевое выпячивание.

Особое внимание уделяется сохранению дурального мешка и нервных корешков. После достижения адекватной декомпрессии проводится тщательный гемостаз, раны послойно ушиваются. Длительность операции обычно составляет 1-2 часа в зависимости от сложности случая и опыта хирурга. Важным преимуществом метода является возможность визуализации зоны декомпрессии под разными углами, что обеспечивает радикальность вмешательства при сохранении стабильности позвоночника.

Послеоперационное ведение и реабилитация

В раннем послеоперационном периоде пациент находится под наблюдением в палате пробуждения в течение 2-4 часов. Болевой синдром обычно умеренный и хорошо купируется стандартными анальгетиками. Активизация начинается уже через 4-6 часов после операции — разрешается садиться, вставать и ходить с помощью медицинского персонала. Дренажи, как правило, не устанавливаются, что способствует ранней мобилизации.

Выписка из стационара возможна на 1-3 сутки после операции при неосложненном течении. В течение первых 2-4 недель рекомендуется ограничить физические нагрузки, избегать подъема тяжестей более 3-5 кг, резких наклонов и поворотов туловища. Назначается ношение полужесткого корсета при поясничной локализации операции или воротника Шанца при шейной — сроком на 3-4 недели преимущественно во время физической активности.

Реабилитационная программа включает лечебную физкультуру, начинающуюся с первых дней после операции. Первоначально выполняются дыхательные упражнения и изометрическое напряжение мышц, постепенно добавляются активные движения в конечностях и тренировка мышц спины. Через 4-6 недель подключаются занятия в бассейне и на реабилитационных тренажерах. Полное восстановление занимает от 2 до 4 месяцев в зависимости от возраста пациента, исходного состояния и объема операции.

Возможные осложнения и их профилактика

Как и любое хирургическое вмешательство, бипортальная эндоскопическая декомпрессия сопряжена с определенными рисками. Интраоперационные осложнения включают повреждение дурального мешка с ликвореей (1-3% случаев), кровотечение из эпидуральных вен, повреждение нервного корешка. При возникновении дуральной фистулы выполняется ее ушивание или герметизация специальными материалами, дополнительный постельный режим в течение 24-48 часов.

Ранние послеоперационные осложнения: гематома в области операции, инфекционные осложнения (менее 1%), усиление болевого синдрома. Поздние осложнения включают рецидив грыжи диска (5-10% в течение 5 лет), нестабильность оперированного сегмента, рубцово-спаечный процесс. Для профилактики рецидивов важно соблюдение ортопедического режима и постепенное увеличение физических нагрузок под контролем специалиста.

Специфической профилактикой осложнений является тщательный отбор пациентов, адекватная предоперационная подготовка, использование увеличения и освещения (операционного микроскопа или эндоскопа высокого качества), опыт хирургической команды. При наличии нестабильности позвоночника или обширной резекции костных структур может потребоваться дополнительная стабилизация (спондилодез), что несколько меняет подход к реабилитации.

Результаты и перспективы метода

Бипортальная эндоскопическая декомпрессия демонстрирует превосходные результаты в лечении компрессионных синдромов позвоночника. По данным исследований, хорошие и отличные результаты достигаются в 85-90% случаев при корешковых синдромах и в 70-80% при миелопатии. Значительное улучшение неврологического статуса отмечается уже в первые недели после операции, а к 3-6 месяцам большинство пациентов возвращаются к привычной активности.

Преимущества перед традиционной открытой хирургией включают: сниженную травматизацию паравертебральных мышц, минимальную кровопотерю, сохранение костных структур, быстрое восстановление, меньшую частоту рубцово-спаечного процесса. По сравнению с унипортальной эндоскопией, бипортальный доступ обеспечивает лучшую маневренность инструментов и более полную визуализацию, позволяя выполнять сложные манипуляции в глубине раны.

Перспективы развития метода связаны с совершенствованием эндоскопического оборудования, появлением новых инструментов для коагуляции и диссекции тканей, интеграцией нейронавигации и интраоперационной нейромониторинга. Разработка стандартов выполнения различных этапов операции и объективных критериев оценки результатов позволит дополнительно улучшить результаты лечения.

Заключение: значение в современной нейрохирургии

Бипортальная эндоскопическая декомпрессия представляет собой значительное достижение в спинальной хирургии, предлагая эффективное и малотравматичное решение проблем компрессии нервных структур. Метод успешно сочетает преимущества микрохирургической точности и эндоскопической минимальной инвазивности, обеспечивая радикальность вмешательства при минимальном повреждении окружающих тканей.

Широкое внедрение данной технологии в клиническую практику позволяет существенно улучшить результаты лечения пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника, сократить сроки реабилитации и уменьшить частоту осложнений. Однако успех операции зависит не только от технического оснащения клиники, но и от опыта хирурга, тщательного отбора пациентов и соблюдения протоколов реабилитации.

Для пациентов бипортальная эндоскопия — это возможность избавиться от изматывающей боли и неврологического дефицита с минимальным риском и быстрым возвращением к активной жизни. Своевременное обращение к квалифицированному специалисту, комплексное обследование и выбор адекватного метода лечения позволяют достичь оптимальных результатов даже в сложных случаях.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

1.Чем бипортальная эндоскопия отличается от обычной эндоскопической операции?

Основное отличие — использование двух портов вместо одного: через первый вводится эндоскоп для визуализации, через второй — хирургические инструменты. Это обеспечивает лучшую маневренность и позволяет выполнять более сложные манипуляции, особенно при латеральном стенозе и фораминальных грыжах.

2.Какой наркоз используется при бипортальной эндоскопической декомпрессии?

Операция может выполняться как под общей анестезией, так и под местной анестезией с седацией. Выбор метода обезболивания зависит от уровня операции, ожидаемой длительности вмешательства, предпочтений хирурга и общего состояния пациента.

3.Когда можно вернуться к работе после операции?

При нефизическом труде возврат к работе возможен через 2-4 недели, при физическом — через 2-3 месяца. Окончательные сроки определяются индивидуально в зависимости от объема операции, динамики восстановления и характера профессиональной деятельности.