Миома матки остается одним из наиболее распространенных гинекологических заболеваний, поражающих женщин репродуктивного возраста. Несмотря на доброкачественный характер, это образование может причинять значительный дискомфорт и приводить к серьезным осложнениям, включая бесплодие и нарушения менструального цикла. Современная гинекология предлагает различные методы лечения, среди которых гистерорезектоскопия занимает особое место как органосохраняющая и малотравматичная процедура. Этот метод позволяет удалять подслизистые миомы без внешних разрезов, сохраняя матку и репродуктивную функцию.

Суть метода и показания к гистерорезектоскопии

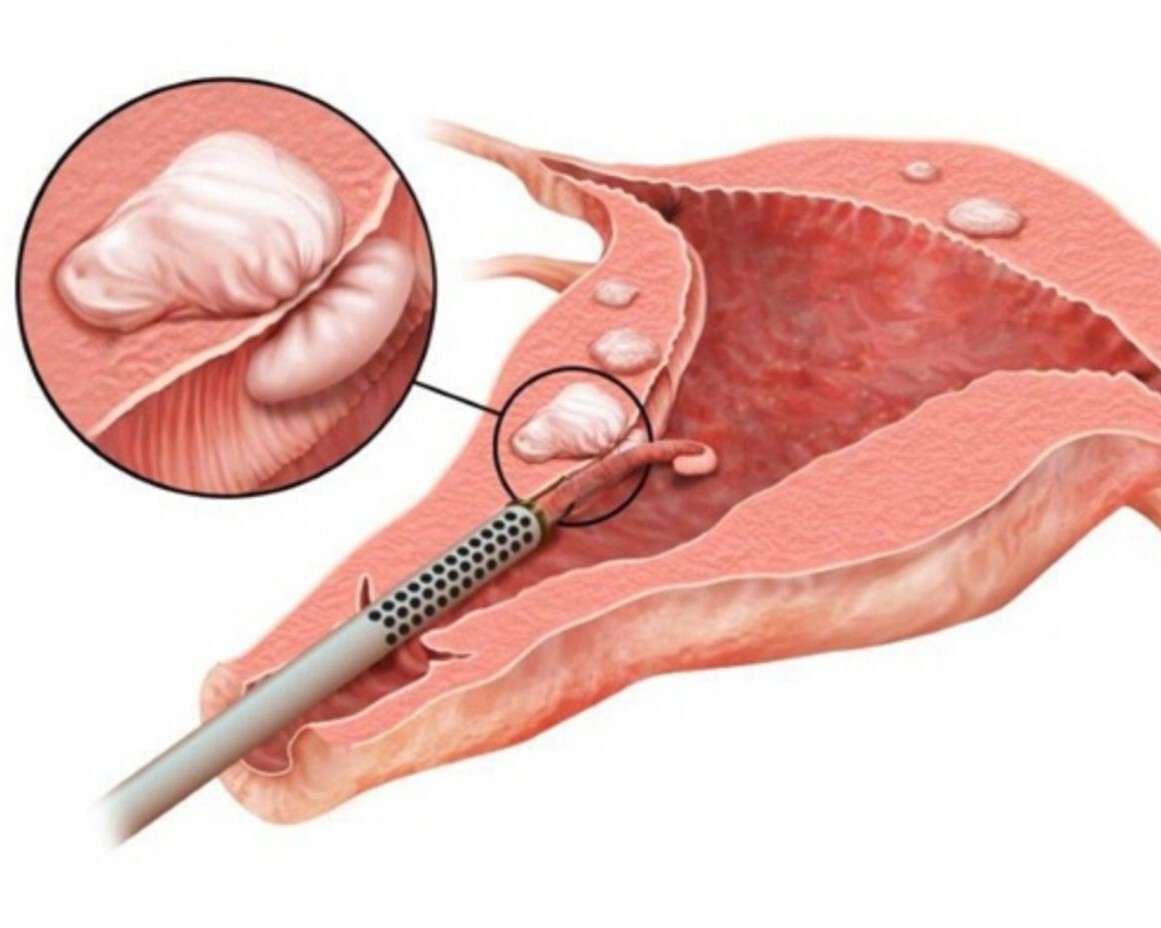

Гистерорезектоскопия представляет собой эндоскопическую операцию, выполняемую через естественные пути — влагалище и шейку матки. С помощью специального оптического прибора — гистерорезектоскопа — хирург визуализирует полость матки и точно удаляет миоматозные узлы. Основным показанием для данной процедуры являются субмукозные миомы, расположенные непосредственно под слизистой оболочкой матки и деформирующие ее полость. Такие образования часто вызывают обильные менструальные кровотечения, боли и могут препятствовать имплантации плодного яйца.

Ключевым преимуществом гистерорезектоскопии перед традиционными хирургическими методами является ее малая инвазивность. Поскольку доступ осуществляется через естественные пути, отсутствуют разрезы на брюшной стенке, что значительно сокращает период восстановления. Процедура позволяет максимально сохранить здоровый миометрий, что особенно важно для женщин, планирующих беременность. Современное оборудование обеспечивает высокую точность вмешательства и минимальный риск повреждения окружающих тканей.

Отбор пациенток для гистерорезектоскопии проводится тщательно с учетом размера, количества и локализации миоматозных узлов. Наиболее подходящими кандидатками являются женщины с одиночными субмукозными миомами размером до 5 сантиметров, с процентом интрамурального компонента менее 50. При множественных узлах или значительном интрамуральном компоненте может потребоваться комбинированный подход или выбор альтернативного метода лечения.

Подготовка к операции и диагностический этап

Подготовительный этап к гистерорезектоскопии включает комплексное обследование, позволяющее оценить общее состояние здоровья и особенности миоматозного узла. Стандартный протокол предусматривает клинический и биохимический анализы крови, коагулограмму, определение группы крови и резус-фактора, общий анализ мочи. Обязательно выполнение электрокардиографии и флюорографии, а также получение заключения терапевта о возможности проведения наркоза.

Специфическая гинекологическая диагностика включает ультразвуковое исследование органов малого таза с допплерографией, которое позволяет точно определить размеры, локализацию и васкуляризацию миомы. В некоторых случаях назначается магнитно-резонансная томография для более детальной визуализации, особенно при множественных узлах или сложной локализации. Гистероскопия как диагностическая процедура может предшествовать оперативной для окончательного подтверждения диагноза и планирования объема вмешательства.

За неделю до операции рекомендуется прекратить прием препаратов, влияющих на свертываемость крови, включая нестероидные противовоспалительные средства. За сутки до процедуры следует придерживаться легкой диеты, а за 8-12 часов полностью исключить прием пищи и жидкости. Непосредственно перед операцией проводится очистительная клизма и санитарная обработка наружных половых органов. Психологическая подготовка пациентки с разъяснением всех этапов процедуры также имеет важное значение для успешного исхода.

Техника выполнения гистерорезектоскопии и интраоперационные особенности

Операция выполняется в условиях операционной под общей анестезией, чаще всего эндотрахеальным наркозом. Пациентка располагается в гинекологическом кресле, проводится обработка операционного поля антисептическими растворами. Хирург последовательно расширяет цервикальный канал и вводит гистерорезектоскоп — оптическую систему, подключенную к видеокамере и источнику света. Для расширения полости матки и улучшения визуализации используется жидкостная или газовая среда, чаще всего неэлектролитные растворы.

Под контролем видеокамеры хирург идентифицирует миоматозный узел, оценивает его размеры, расположение и отношение к окружающим тканям. Для удаления субмукозной миомы применяется электрохирургическая петля, которая позволяет послойно иссекать ткань узла с одновременной коагуляцией сосудов. При небольших узлах на тонком основании возможно механическое удаление щипцами с последующей коагуляцией ложа. Важным моментом является полное удаление узла в пределах здоровых тканей с тщательным гемостазом.

Длительность операции зависит от размеров и количества миоматозных узлов, в среднем составляя от 20 до 60 минут. Интраоперационный мониторинг включает контроль баланса жидкости, что особенно важно при использовании неэлектролитных растворов из-за риска гипергидратации. После завершения основного этапа проводится ревизия полости матки для оценки полноты удаления узла и контроля гемостаза. Удаленные ткани направляются на гистологическое исследование для подтверждения диагноза.

Послеоперационный период и принципы восстановления

Первые часы после операции пациентка находится под наблюдением в палате пробуждения, где контролируются основные жизненные показатели. Болевой синдром обычно выражен умеренно и купируется ненаркотическими анальгетиками. В течение 2-4 часов разрешается пить воду, через 6-8 часов — принимать легкую пищу. Активизация пациентки происходит в течение первых суток, выписка из стационара возможна через 1-2 дня при неосложненном течении послеоперационного периода.

В первые 2-3 недели после гистерорезектоскопии возможны умеренные кровянистые выделения из половых путей, которые постепенно уменьшаются и прекращаются. Для профилактики воспалительных осложнений назначается короткий курс антибиотикотерапии. Рекомендуется соблюдать половой покой в течение 3-4 недель, избегать тепловых процедур и ограничить физические нагрузки, особенно подъем тяжестей. Контрольное ультразвуковое исследование проводится через 1-2 месяца для оценки состояния полости матки.

Менструальная функция обычно восстанавливается в течение следующего цикла, при этом многие женщины отмечают уменьшение болезненности и обильности менструаций. Планирование беременности рекомендуется через 3-6 месяцев после операции, после контрольного обследования и оценки состояния рубца на матке. У большинства пациенток после гистерорезектоскопии отмечается значительное улучшение качества жизни, исчезновение симптомов и восстановление репродуктивной функции.

Возможные осложнения и меры их профилактики

Как и любое хирургическое вмешательство, гистерорезектоскопия сопряжена с определенными рисками. Интраоперационные осложнения включают перфорацию стенки матки, которая может произойти при манипуляциях в области дна или истонченного миометрия. Кровотечение во время операции обычно контролируется с помощью коагуляции, но в редких случаях может потребовать переливания компонентов крови или даже лапаротомии. Синдром абсорбции жидкости развивается при использовании неэлектролитных растворов и требует тщательного контроля баланса жидкости.

Ранние послеоперационные осложнения включают воспалительные процессы, которые профилактируются назначением антибиотиков. Кровотечение в послеоперационном периоде может потребовать повторного вмешательства или медикаментозного гемостаза. Поздние осложнения включают формирование внутриматочных синехий, особенно при обширном вмешательстве или наличии воспалительного процесса. Для профилактики этого осложнения может назначаться гормональная терапия.

Рецидив миомы матки после гистерорезектоскопии возможен, особенно при наличии множественных узлов или наследственной предрасположенности. Динамическое наблюдение с ультразвуковым контролем каждые 6-12 месяцев позволяет своевременно выявить новые образования. Важное значение имеет коррекция факторов риска: нормализация массы тела, лечение гормональных нарушений, рациональная контрацепция. При появлении симптомов рецидива рассматривается вопрос о повторном вмешательстве или альтернативных методах лечения.

Сравнительный анализ с другими методами лечения миомы

Гистерорезектоскопия занимает особое место в ряду методов лечения миомы матки, имея как преимущества, так и ограничения по сравнению с другими подходами. Лапароскопическая миомэктомия позволяет удалять интрамуральные и субсерозные узлы, но требует проколов брюшной стенки и связана с риском формирования спаек в малом тазу. Лапаротомия применяется при больших размерах миом или технических сложностях, но имеет более длительный период восстановления и более высокий риск осложнений.

Эмболизация маточных артерий является альтернативным методом, основанным на прекращении кровоснабжения миоматозных узлов. Процедура эффективна при множественных миомах, но не подходит для женщин, планирующих беременность, из-за потенциального риска нарушения функции яичников и плацентарных осложнений. Фокусированный ультразвук под контролем МРТ — неинвазивный метод, но имеет ограничения по размеру и локализации узлов, а также высокую стоимость.

Выбор метода лечения всегда индивидуален и основывается на размере, количестве и локализации миоматозных узлов, возрасте пациентки, репродуктивных планах и наличии сопутствующей патологии. Гистерорезектоскопия остается методом выбора при субмукозных миомах у женщин, желающих сохранить фертильность, благодаря высокой эффективности, малой инвазивности и быстрому восстановлению.

Заключение: значение гистерорезектоскопии в современной гинекологии

Гистерорезектоскопия революционный подход к лечению субмукозных миом матки и эффективное органосохраняющее решение для женщин репродуктивного возраста. Развитие эндоскопической техники и совершенствование хирургических технологий продолжают расширять возможности этого метода, позволяя справляться со все более сложными случаями. Интеграция гистерорезектоскопии в клиническую практику существенно снизила количество радикальных операций и открыла новые перспективы для лечения бесплодия, связанного с миомой матки.

Перспективы дальнейшего развития метода связаны с внедрением роботизированных систем, улучшающих точность манипуляций, и разработкой новых энергетических инструментов, обеспечивающих более эффективный гемостаз. Важным направлением является совершенствование методов визуализации, включая трехмерную гистероскопию и интраоперационное ультразвуковое наведение, что позволит в дальнейшем повысить безопасность и эффективность вмешательств.

Для пациенток гистерорезектоскопия представляет собой возможность избавиться от симптомов миомы, сохранив при этом матку и репродуктивную функцию. Своевременное обращение к квалифицированному специалисту, тщательное обследование и выбор адекватного метода лечения позволяют достичь оптимальных результатов и предотвратить развитие осложнений. Современная гинекология располагает всем необходимым арсеналом средств для эффективной борьбы с миомой матки, и гистерорезектоскопия занимает в этом арсенале одно из ключевых мест.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

1.Через сколько времени после гистерорезектоскопии можно планировать беременность?

Планирование беременности рекомендуется через 3-6 месяцев после операции. Этот период необходим для полного заживления слизистой оболочки матки и формирования состоятельного рубца. Перед планированием зачатия необходимо пройти контрольное обследование, включая УЗИ органов малого таза.

2.Как гистерорезектоскопия влияет на менструальный цикл?

После удаления субмукозной миомы у большинства женщин нормализуется менструальный цикл: уменьшается обильность и продолжительность кровотечений, исчезает болезненность. Первые менструации после операции могут быть несколько нерегулярными, но в течение 2-3 циклов функция полностью восстанавливается.

3.Возможен ли рецидив миомы после гистерорезектоскопии?

Да, риск рецидива существует, особенно при наличии множественных миоматозных узлов или наследственной предрасположенности. Вероятность повторного образования миомы составляет 15-20% в течение 5 лет после операции. Регулярное наблюдение у гинеколога с ультразвуковым контролем позволяет своевременно выявить рецидив и принять необходимые меры.