В мире медицины, где ценность имеют не только фундаментальные знания, но и передовые технологии, лечение хронической боли в спине совершило настоящую революцию. На смену громоздким операциям и пожизненному приёму таблеток пришли точные, малоинвазивные процедуры. Радиочастотная денервация (РЧД) позвоночника — это именно тот метод, который позволяет воздействовать на саму суть боли, не нарушая целостность сложных структур спины. Его можно сравнить с работой высококлассного сапёра, который обезвреживает мину, а не разносит всё поле в щепки. Процедура не является панацеей, но при точных показаниях она даёт шанс на долгую жизнь без страданий, что и объясняет её растущую популярность среди пациентов и нейрохирургов.

Эффективность метода радиочастотной денервации достигает 80-90% при условии скрупулёзного отбора кандидатов. Такой показатель в лечении хронических болевых синдромов считается исключительно высоким. Ключевой принцип РЧД заключается не в механическом удалении проблемы, а в прерывании патологической цепочки, по которой передаётся болевой импульс. Если представить нервную систему как сложную электрическую схему, то РЧД — это не отключение всего щитка, а точечное воздействие на один перегруженный и искрящий автомат. Цель — убрать боль, максимально сохранив все функции опорно-двигательного аппарата.

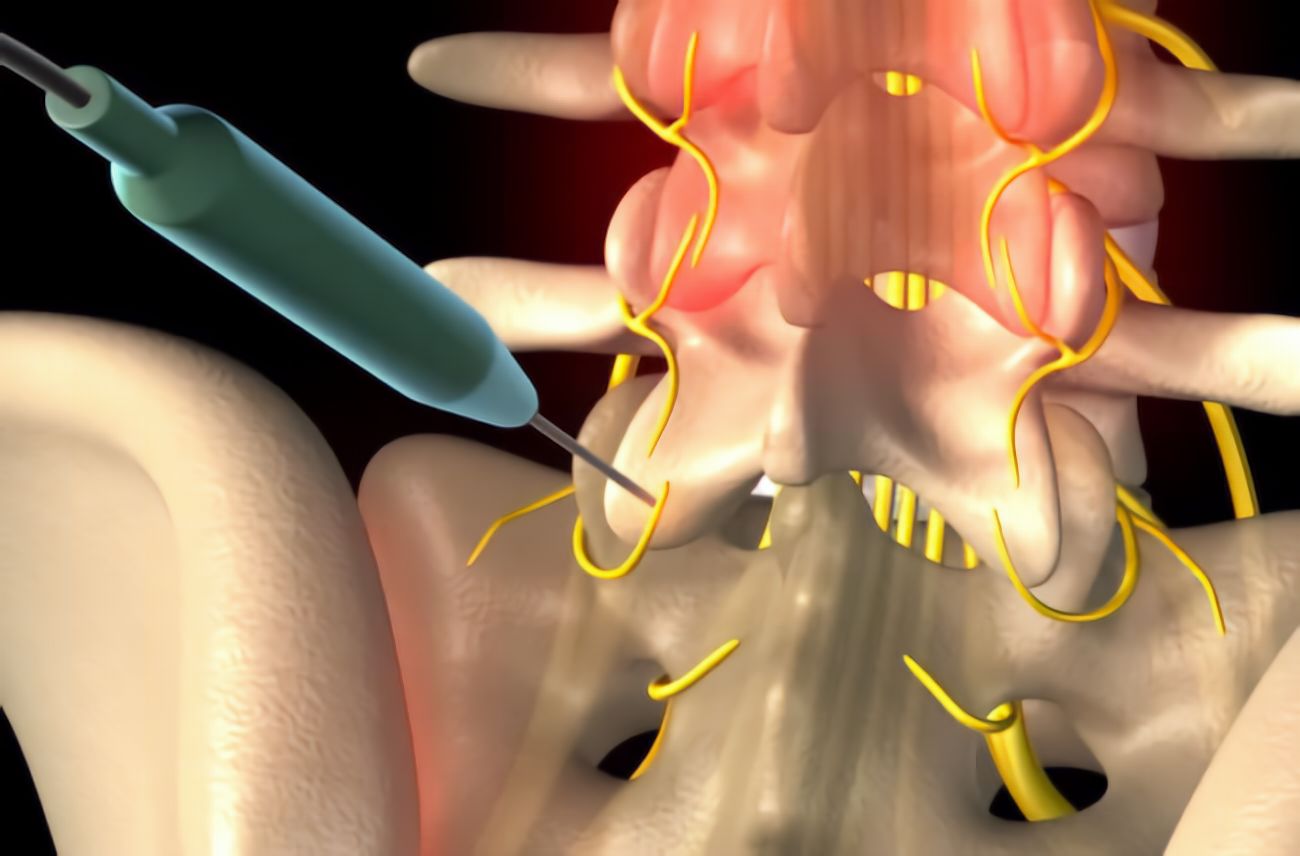

С технической точки зрения, процедура представляет собой контролируемое тепловое воздействие на определённые нервные окончания. Целью являются медиальные ветви задних первичных ветвей спинномозговых нервов, которые отвечают за передачу болевых сигналов от фасеточных суставов — мелких межпозвонковых сочленений, часто выступающих источником проблемы. С помощью специального электрода ткань нерва в точке воздействия прогревается до температуры примерно 80°C. Это приводит к её коагуляции и блокировке возможности проводить боль. Важно понимать, что нерв не уничтожается, а лишь временно выключается из процесса. Через год-полтора его функция может восстановиться, но за это время у организма есть все шансы перестроиться и забыть о патологической боли.

Показания и противопоказания к РЧД

Успех радиочастотной денервации на 90% зависит от правильности постановки диагноза и выявления точного источника боли. Основным показанием к проведению РЧД является фасеточный синдром — хроническая боль, исходящая от межпозвонковых суставов, которая не поддаётся или слабо поддаётся консервативному лечению. Это включает приём противовоспалительных препаратов, лечебные блокады и курс физиотерапии. Наиболее часто страдает поясничный отдел, как несущий максимальную нагрузку, но шейный отдел также является частым виновником головных болей и скованности. Решающим тестом перед назначением РЧД является диагностическая блокада. Если введение местного анестетика в полость сустава или к целевому нерву полностью купирует боль даже на короткое время — это верный знак, что денервация будет эффективна.

Как и у любого высокоточного вмешательства, у РЧД существует список строгих противопоказаний. Их можно разделить на абсолютные и относительные. Абсолютные запреты включают наличие острого инфекционного процесса в зоне planned воздействия, выраженную нестабильность позвоночного сегмента, требующую уже не денервации, а стабилизирующей операции, а также критический стеноз позвоночного канала с неврологическими нарушениями. Серьёзные проблемы со свёртываемостью крови и декомпенсированные заболевания сердца и сосудов также выводят пациента из числа кандидатов. Главным относительным противопоказанием считается отрицательный результат диагностической блокады. Если она не принесла облегчения, значит, причина боли кроется не в фасеточных суставах, и проводить РЧД бессмысленно.

Нередко пациенты путают радиочастотную денервацию с другими методами, например, с нуклеопластикой. Важно чётко разграничивать эти понятия. Нуклеопластика воздействует на межпозвонковый диск, уменьшая его грыжу, в то время как РЧД нацелена на нервы, идущие к суставам. Это не конкурирующие, а совершенно разные методы, решающие различные клинические задачи. Выбор между ними — это не вопрос личных предпочтений, а строгое следствие данных диагностики.

Как проводится процедура радиочастотной денервации

Процедура радиочастотной денервации выполняется в специально оборудованной операционной, оснащённой рентгенологическим или компьютерно-томографическим навигационным оборудованием. В отличие от масштабных хирургических вмешательств, РЧД чаще всего проводится под местной анестезией в сочетании с седацией. Пациент погружается в состояние лёгкой дремоты, оставаясь в сознании и сохраняя возможность контакта с хирургом. Это крайне важно для контроля: если инструмент приблизится к крупному чувствительному корешку, пациент сразу почувствует острую боль и сообщит об этом, что позволит врачу скорректировать положение и избежать осложнений. Сама процедура длится от 30 минут до часа, в зависимости от количества обрабатываемых сегментов позвоночника.

Техника выполнения напоминает ювелирную работу. Под постоянным визуальным контролем на мониторе хирург через специальные проводящие иглы-канюли подводит к целевому нерву тонкий активный электрод. Точность позиционирования исчисляется миллиметрами. Перед тем как выполнить основное тепловое воздействие, проводится обязательный sensory тест. На нерв подаётся слабый электрический ток, вызывающий лёгкое покалывание или мышечное подёргивание в familiar зоне боли. Это окончательно подтверждает, что электрод находится точно у цели. Затем вводится местный анестетик для обезболивания самого момента коагуляции.

После подтверждения правильности расположения электрода производится непосредственно денервация. В течение расчётного времени на кончик электрода подаётся ток заданной частоты, создающий точечную зону нагрева. Ощущения пациента при этом сведены к минимуму. Ключевое преимущество метода — возможность за один сеанс обработать нервы на нескольких уровнях, например, L3, L4 и L5 в пояснице, что кардинально повышает шансы на успех при распространённой боли. После извлечения инструмента на места проколов накладывается стерильная повязка, и пациента переводят в палату для кратковременного наблюдения.

Восстановление и реабилитация после РЧД

Послеоперационный период после радиочастотной денервации кардинально отличается от восстановления после классических операций на позвоночнике. Уже через 1-2 часа после процедуры пациенту разрешается вставать, ходить и самостоятельно себя обслуживать. Это одно из главных преимуществ метода — быстрое возвращение к обычному ритму жизни. Однако не стоит ожидать сиюминутного чуда. В зоне воздействия формируется небольшой отёк и микрогематома, которые сами по себе могут вызывать дискомфорт, чувство ломоты и даже временное усиление привычной боли в первые 2-4 дня. Это нормальная реакция ткани на тепловое воздействие, а не признак осложнений.

Стандартные рекомендации в восстановительном периоде включают щадящий режим на срок до 4-6 недель. Под строгим запретом находится поднятие тяжестей весом более 3-5 килограммов, а также интенсивные физические нагрузки: бег, прыжки, активные скручивания и силовые тренировки. В это время происходит окончательное формирование зоны коагуляции, и излишняя нагрузка может нарушить этот процесс. При этом полная обездвиженность так же вредна, как и перегрузка. Для закрепления положительного эффекта критически важна дозированная активность: спокойные пешие прогулки и, что главное, выполнение комплекса лечебной физкультуры, разработанного врачом-реабилитологом.

Упражнения после РЧД направлены на мягкое укрепление мышц корсета без осевой нагрузки на позвоночник. Это могут быть упражнения в положении лёжа: «кошка», диафрагмальное дыхание, подтягивание коленей к груди. Главное правило — выполнение без боли. Стойкое облегчение болевого синдрома наступает не сразу, а через 3-6 недель. Именно столько времени нужно, чтобы полностью сошёл послеоперационный отёк и нерв окончательно перестал проводить импульсы. Эффект от процедуры длится в среднем 1-2 года, а у многих пациентов боль не возвращается и после этого срока благодаря формированию новых, правильных двигательных привычек.

Возможные осложнения после операции РЧД

Риск серьезных осложнений после радиочастотной денервации оценивается как низкий (менее 1%), что является одним из ключевых преимуществ метода. Наиболее частые последствия носят временный характер и связаны с самой процедурой: это локальные гематомы в месте прокола, преходящее онемение или чувство жжения (парестезии) в зоне воздействия. Эти симптомы обычно проходят самостоятельно в течение нескольких дней.

К более редким осложнениям относятся повреждение корешка нерва, инфицирование или аллергическая реакция на препараты. Риск их возникновения минимален при выполнении процедуры опытным специалистом с использованием современного рентген-навигационного оборудования. Поводом для немедленного обращения к врачу является повышение температуры тела выше 37.5°C, что может сигнализировать о развитии инфекционного процесса.

FAQ: Ответы на самые частые вопросы

Через сколько дней после РЧД полностью прекращаются боли?

Не ждите мгновенного результата. В первые 3-5 дней возможен усиленный дискомфорт из-за послеоперационного отёка. Первое значительное облегчение обычно наступает на 7-10 сутки. Стойкий и выраженный эффект, ради которого проводится процедура, развивается постепенно в течение 3-6 недель. Именно к этому сроку регистрируется максимальное уменьшение болевого синдрома.

Что категорически нельзя делать в период восстановления?

В первые 4-6 недель под строгим запретом находятся:

- Поднятие тяжестей массой более 3-5 килограммов.

- Интенсивные физические нагрузки: бег, прыжки, силовые тренировки.

- Длительное сидение или стояние в одной статичной позе без перерывов.

- Посещение бани, сауны, использование разогревающих мазей и грелок на зону операции.

- Употребление алкоголя, который может провоцировать отёки и нарушать восстановление.

Как быть, если РЧД не помогло?

Если через 6-8 недель значительного улучшения не наступило, необходимо обратиться к своему нейрохирургу для очной консультации и анализа ситуации. Возможно, потребуется повторная диагностика (МРТ, КТ) для выявления других, неучтённых источников боли. Неэффективность РЧД — это не приговор, а сигнал к тому, чтобы углубить диагностический поиск и рассмотреть другие варианты лечения.

Заключение

Радиочастотная денервация прочно заняла свою нишу в арсенале современных методов борьбы с хронической болью в спине. Это не панацея, а высокоточный инструмент, эффективность которого напрямую зависит от правильности диагностики и соблюдения всех протоколов. Его ключевые преимущества — малая инвазивность, короткий период восстановления и минимальные риски — делают РЧД привлекательной альтернативой как консервативной терапии, так и масштабным хирургическим вмешательствам.

Успех процедуры определяется тремя факторами: точным выявлением фасет-синдрома как источника боли, технически безупречным выполнением денервации и ответственным подходом пациента к восстановительному периоду. При грамотном сочетании этих условий РЧД предлагает реальный шанс на долгосрочное облегчение и возвращение к полноценной жизни, свободной от боли.