Перелом ключицы — одна из самых распространенных травм опорно-двигательного аппарата, составляющая до 15% всех переломов костей. Еще недавно врачи преимущественно использовали консервативные методы лечения, однако статистика показывала неутешительные результаты: почти в 30% случаев возникали осложнения в виде неправильного сращения, формирования ложного сустава или выраженного косметического дефекта. Современная травматология кардинально изменила подход к лечению таких переломов, отдавая предпочтение оперативному вмешательству — остеосинтезу ключицы.

Остеосинтез ключицы представляет собой хирургическую операцию, в ходе которой отломки кости фиксируются с помощью специальных металлических конструкций. Этот метод позволяет достичь анатомически правильного положения костных фрагментов и создать оптимальные условия для их сращения. В отличие от консервативного лечения, которое предполагает длительное обездвиживание и часто приводит к укорочению ключицы, остеосинтез обеспечивает стабильную фиксацию и позволяет начать раннюю реабилитацию.

Эффективность метода подтверждается клиническими исследованиями: при хирургическом лечении переломов ключицы со смещением хорошие и отличные результаты достигаются в 85-95% случаев, тогда как после консервативного лечения — лишь в 60-70%. Кроме того, оперативное вмешательство значительно сокращает сроки восстановления функции конечности: если после наложения гипса или повязки Дезо реабилитация занимает 8-12 недель, то после остеосинтеза активные движения рукой возможны уже через несколько дней после операции.

Показания к оперативному лечению: когда без хирургического вмешательства не обойтись

Абсолютные показания к остеосинтезу ключицы включают случаи, когда консервативное лечение заведомо неэффективно или опасно. К ним относятся открытые переломы, когда существует риск инфицирования костных отломков; повреждения нервно-сосудистого пучка, требующие срочной ревизии; интерпозиция мягких тканей между отломками, препятствующая сращению. Также операция необходима при многооскольчатых переломах, где невозможно добиться стабильной репозиции закрытым способом.

Относительные показания учитывают индивидуальные особенности пациента и его потребности. Хирургическое лечение рекомендуется при смещении отломков более чем на 2 см или укорочении ключицы более чем на 1,5 см, поскольку такие деформации приводят к нарушению биомеханики плечевого пояса. Для спортсменов, музыкантов и представителей профессий, требующих полноценной функции верхней конечности, остеосинтез часто становится методом выбора даже при менее выраженном смещении.

Временной фактор играет важную роль в принятии решения об операции. Свежие переломы (до 3 недель) оперируются легче и дают лучшие результаты. Однако современные методики позволяют успешно выполнять остеосинтез и при застарелых переломах, хотя в таких случаях операция технически сложнее и требует более длительной реабилитации. При неправильно сросшихся переломах с выраженным нарушением функции может потребоваться коррегирующий остеосинтез с устранением деформации.

Виды остеосинтеза: от классических пластин до инновационных имплантов

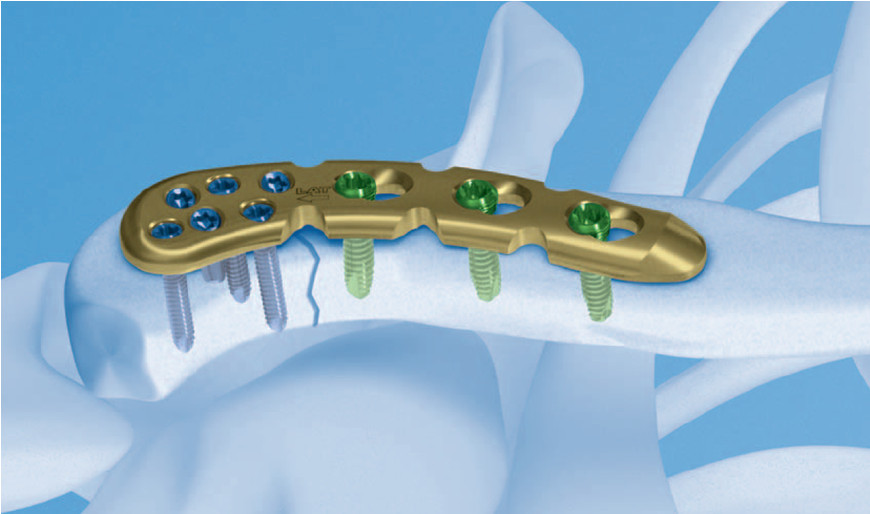

Накостный остеосинтез пластинами считается золотым стандартом лечения переломов ключицы. Современные пластины имеют анатомическую форму, повторяющую изгибы кости, и изготавливаются из медицинских сплавов титана или стали. В зависимости от локализации перелома используются разные типы пластин: S-образные для диафизарных переломов, реконструктивные для многооскольчатых повреждений, крючкообразные для акромиального конца. Фиксация осуществляется винтами, которые могут быть блокирующими или неблокирующими.

Внутрикостный остеосинтез применяется реже, но имеет свои преимущества при определенных типах переломов. Для стабилизации отломков используются интрамедуллярные штифты, спицы или стержни, которые проводятся через костномозговой канал. Этот метод менее травматичен, так как требует меньшего доступа и не требует обнажения большого участка кости. Однако он обеспечивает менее стабильную фиксацию и не всегда подходит для многооскольчатых переломов или повреждений с большим смещением.

Инновационные разработки в области остеосинтеза ключицы продолжают совершенствоваться. Биодеградируемые импланты, которые постепенно рассасываются в организме, избавляют пациента от необходимости повторной операции по удалению металлоконструкции. Индивидуальные импланты, создаваемые с помощью 3D-печати по данным КТ, идеально повторяют анатомию конкретного пациента и обеспечивают максимально точную репозицию. Эти технологии пока не получили широкого распространения, но представляют перспективное направление развития травматологии.

Хирургическая техника: как проходит операция остеосинтеза ключицы

Предоперационная подготовка включает комплексное обследование пациента для оценки общего состояния и выявления возможных противопоказаний к операции. Выполняется рентгенография ключицы в двух проекциях, при сложных переломах — компьютерная томография для детальной оценки характера повреждения. Обязательно проводится оценка состояния мягких тканей, нервов и сосудов в области перелома. Операция планируется с учетом типа перелома, степени смещения отломков и индивидуальных анатомических особенностей пациента.

Ход операции начинается с обеспечения доступа к месту перелома. Разрез кожи обычно выполняется параллельно ключице, длиной 8-12 см, с осторожным выделением подкожных тканей для сохранения нервных ветвей. После обнажения места перелома производится репозиция отломков с восстановлением длины и оси ключицы. Фиксация осуществляется выбранным методом — чаще всего накостной пластиной, которая устанавливается на переднюю или верхнюю поверхность кости и фиксируется винтами.

Завершающий этап включает тщательный гемостаз, промывание раны антисептическими растворами и послойное ушивание тканей. Обязательно устанавливается дренаж для предотвращения скопления крови в послеоперационной ране. Длительность операции обычно составляет 60-90 минут, проводится под общим обезболиванием или регионарной анестезией. В конце операции выполняется контрольная рентгенография для оценки правильности репозиции и положения имплантов.

Послеоперационное ведение: от первых дней до полного восстановления

Ранний послеоперационный период проходит в стационаре под наблюдением медицинского персонала. В первые сутки рекомендуется покой для оперированной конечности, рука фиксируется с помощью поддерживающей повязки. Проводится обезболивающая и антибактериальная терапия, ежедневные перевязки. Дренаж удаляется на 1-2 сутки после операции. Уже со второго дня начинается реабилитация: выполняются упражнения для кисти, лучезапястного и локтевого суставов для поддержания кровообращения и профилактики трофических нарушений.

Активная реабилитация начинается после снятия швов (на 10-14 сутки) и продолжается в амбулаторных условиях. Комплекс упражнений постепенно расширяется, добавляются движения в плечевом суставе с постепенным увеличением амплитуды. Физиотерапевтические процедуры (магнитотерапия, лазеротерапия, электрофорез) способствуют уменьшению отека, улучшению микроциркуляции и ускорению консолидации перелома. К легкому труду пациенты обычно возвращаются через 4-6 недель, к тяжелому физическому — через 10-12 недель.

Критерии успешной реабилитации включают не только рентгенологические признаки сращения перелома, но и восстановление функции верхней конечности. Полное восстановление объема движений, силы мышц и координации обычно занимает 3-4 месяца. Спортсмены могут возвращаться к тренировкам после достижения полной консолидации перелома и восстановления функциональных показателей, что обычно происходит через 4-6 месяцев. Контрольные рентгенограммы выполняются через 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции.

Возможные осложнения: риски и их профилактика

Интраоперационные осложнения встречаются относительно редко, но требуют от хирурга высокого мастерства и осторожности. Повреждение подключичных сосудов может привести к профузному кровотечению, требующему срочной ревизии и ушивания. Нервные повреждения (чаще всего надключичных нервов) проявляются нарушением чувствительности кожи в области плеча и надплечья. Неправильная установка имплантов или недостаточная фиксация отломков может потребовать повторной репозиции или усиления остеосинтеза.

Послеоперационные осложнения включают инфекционные процессы, которые развиваются в 1-3% случаев. Профилактика включает тщательное соблюдение асептики во время операции и антибиотикопрофилактику. Несостоятельность остеосинтеза (отказ импланта) может произойти при преждевременной нагрузке на конечность или при использовании недостаточно прочных конструкций. Формирование ложного сустава наблюдается редко (менее 2% случаев) и обычно связано с нарушением кровоснабжения в области перелома или интерпозицией мягких тканей.

Отдаленные последствия чаще всего связаны с самим наличием металлоконструкции. Ощущение дискомфорта или боли в области импланта отмечают до 20% пациентов, особенно при тонкой коже или выраженной мускулатуре. В таких случаях может потребоваться удаление пластины после полного сращения перелома. Реже встречаются аллергические реакции на металлы, хотя современные титановые сплавы обладают высокой биосовместимостью. Косметический дефект после операции обычно минимален и малозаметен.

Удаление металлоконструкций: когда и зачем извлекают импланты

Показания к удалению металлоконструкций после остеосинтеза ключицы делятся на абсолютные и относительные. Абсолютные показания включают инфекционные осложнения, непереносимость металла, миграцию или поломку импланта, нарушение функции вследствие механического конфликта с мягкими тканями. Относительные показания учитывают желание пациента, молодой возраст (у детей и подростков импланты удаляют после сращения перелома), занятия спортом с высоким риском повторной травмы.

Сроки удаления определяются индивидуально, в зависимости от скорости консолидации перелома и типа использованной конструкции. Обычно удаление пластины производится не ранее чем через 12-18 месяцев после операции, когда на рентгенограммах отмечается полное восстановление костной структуры. Для интрамедуллярных стержней сроки могут быть короче — 8-12 месяцев. Перед операцией по удалению обязательно выполняется рентгенологическое исследование для подтверждения сращения перелома.

Техника удаления обычно проще, чем первичная операция, но требует не меньшей осторожности. Доступ осуществляется через старый послеоперационный рубец, проводится аккуратное выделение пластины и винтов. Особое внимание уделяется сохранению надкостницы и окружающих мягких тканей. После удаления импланта выполняется контрольная рентгенография, и в течение 2-3 недель рекомендуется ограничение нагрузки на конечность для профилактики патологического перелома через отверстия от винтов.

FAQ: Часто задаваемые вопросы об остеосинтезе ключицы

1. Как долго длится восстановление после остеосинтеза ключицы?

Полное восстановление после операции занимает в среднем 3-4 месяца. Уже через 2-3 дня после операции разрешаются движения в локтевом и кистевом суставах, через 2-3 недели — осторожные движения в плечевом суставе. К легкому физическому труду можно возвращаться через 4-6 недель, к тяжелому — через 10-12 недель. Спортсменам обычно требуется 4-6 месяцев для возвращения к тренировкам.

2. Всегда ли нужно удалять пластину после сращения перелома?

Нет, удаление металлоконструкции требуется не всем пациентам. Примерно у 20-30% пациентов пластина может вызывать дискомфорт или ощущение инородного тела, особенно при тонкой коже или выраженной мускулатуре — в этих случаях рекомендуется удаление. Если имплант не вызывает жалоб, его можно оставить на всю жизнь. Обязательное удаление требуется только при развитии осложнений: инфекции, непереносимости металла, поломке или миграции конструкции.

3. Какие преимущества остеосинтеза по сравнению с консервативным лечением?

Остеосинтез обеспечивает анатомически точную репозицию отломков, что значительно снижает риск неправильного сращения и образования ложного сустава. Метод позволяет начать раннюю реабилитацию — движения в суставах руки возможны уже через несколько дней после операции, что предотвращает развитие тугоподвижности и мышечной атрофии. Сроки восстановления функции конечности сокращаются почти вдвое по сравнению с консервативным лечением.